„Unmöglichkeit durch Naturgesetze die Natur zu erklären…“

Die Natur im Menschen und der Mensch in der Natur

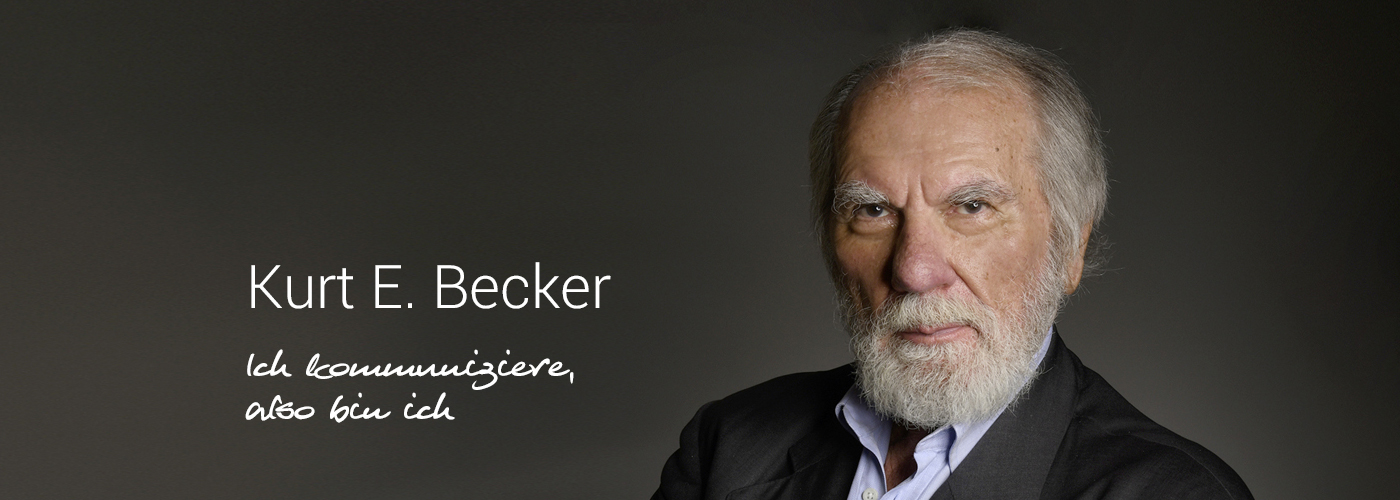

Kurt E. Becker im Gespräch mit Nicolai Hartmann

KEB: Herr Hartmann, lassen Sie uns „über die Natur im Menschen und den Menschen in der Natur“ miteinander sprechen. Was mit diesem Thema auf den Begriff gebracht wird ist ja nichts Geringeres als das Initial menschlichen Hausens auf der Erde schlechthin. Was hat es damit unter naturphilosophischen und anthropologischen Gesichtspunkten aus Ihrem Blickwinkel auf sich?

Hartmann: Als tierisches Lebewesen gehört der Mensch der organischen Natur an, zwar als Spitzenleistung ihrer gewaltigen Produktionsfülle, aber doch auch nur als Spätling und relativ geringer Bruchteil ihrer Mannigfaltigkeit. Und wiederum, wie jede organische Spezies ihre besondere innere Natur, ihre Lebensform und Artgesetzlichkeit nur in Bezogenheit auf eine umgebende äußere Natur, in Angepasstheit an sehr bestimmte Lebensbedingungen hat, so hat auch der Mensch die seinige nur im Hinblick auf die Lebensverhältnisse, in welche sein Auftreten inmitten des großen Gefüges der organischen und anorganischen Natur ihn stellt.

KEB: Dieser Zusammenhang sollte doch eigentlich Grundlage des Nachdenkens über menschliches Wesen und Leben generell sein?

Hartmann: Ein Blick auf die Geschichte des Themas „Mensch“ lehrt das Gegenteil. Die Griechen freilich, soweit bei ihnen gewisse Anfänge anthropologischen Denkens vorliegen, haben ihn gesehen und in charakteristisch naturalistischen Theorien ausgeprägt … In christlicher Zeit dringt … ein anderer Begriff des Menschen durch. Dieser sieht nicht mehr das Wesen des Menschen in einer ihm eingewurzelten „Natur“, sondern in bewusstem Gegensatz dazu in einem geistigen Wesen, das gottähnlich und göttlichen Ursprungs ist, demgegenüber denn auch der Organismus zu einem mehr äußeren Beiwerk herabsinkt …

KEB: Was heißt das denn konkret in Bezug auf die „menschliche Natur“?

Hartmann: … Der Mensch ist ein mehrschichtiges Wesen, und die heterogenen Gesetzlichkeiten des Organismus, des Seelenlebens und des Geistes bestehen in ihm zusammen, sich in ihm überlagernd und mannigfach ineinandergreifend. Man kann also das Ganze seines Wesens nur so fassen, dass man zum Mindesten von beiden Seiten zugleich vorgeht, vom Naturwesen und vom geistigen Wesen im Menschen.

KEB: Hinsichtlich einer philosophischen Anthropologie bedeutet dies was? Auf jeden Fall geht es wohl nicht um den Menschen als isoliert dastehendes Wesen, sondern um den Menschen in der Natur und in der Geschichte, das heißt um den Menschen, wie er inmitten der ihn umgebenden Welt dasteht. In den Blick gerät dabei auch das menschliche „Verhältnis zur Umwelt“.

Hartmann: Man beging dabei den Fehler, auch die umgebende Welt des Menschen nur als sein „Objekt“ zu betrachten, als ob sie nur insofern für ihn bestimmt wäre, als sie von ihm erkennend erfasst wird.

Der Mensch steht eben von vornherein und unabhängig von allem Erkennen in der Welt, die ihrerseits auch ohne ihn da war. Das Auftreten des Menschen in dieser Welt ist sekundär und setzt, ontologisch gesehen, sie schon als bestehend voraus. Es müssen sehr bestimmte Bedingungen erfüllt sein …, damit überhaupt eine Lebewelt, und mit ihr der Mensch, aufkommen kann.

Will man das rätselvolle Wesen Mensch recht verstehen, so muss man es von vornerein aus seiner Stellung in der Natur heraus verstehen, ja, genauer: aus den besonderen Bedingungen heraus, welche seine nächste Umgebung ausmachen, diejenige Umgebung nämlich, in der allein sein Leben möglich ist.

KEB: Herr Hartmann, ich danke Ihnen für dieses erhellende Gespräch.

Wo Menschen leben können, leben Menschen

Kurt E. Becker im Gespräch mit Johann Gottfried Herder

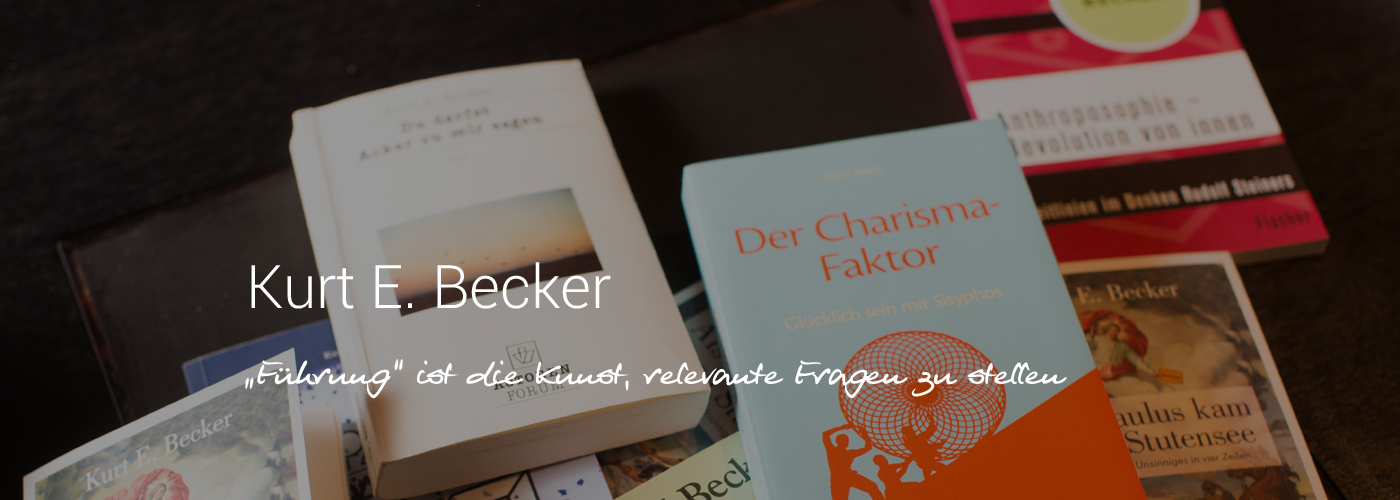

Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021

Das Ende eines geistesgeschichtlichen Abschnitts

Kurt E. Becker im Gespräch mit Ernst Jünger

KEB: Herr Jünger, lassen Sie uns über den Arbeiter miteinander sprechen. In ihm sehen Sie den Gestalter menschlicher Zukunft. Sein Arbeitsraum besitzt einen „planetarischen Umfang“. In diesem Sinne schafft der Arbeiter auch die Voraussetzung für das künftige Behaust-Sein des Menschen.

Jünger: In diesem Zusammenhange deutet sich bereits die natürliche Aufgabe an, die eine Kunst zu bewältigen hat, welche die Gestalt des Arbeiters repräsentiert. Sie liegt in der Gestaltung eines wohlbegrenzten Raumes, nämlich der Erde, im Sinne derselben Lebensmacht, die zu seiner Beherrschung berufen ist.

KEB: Ein gewaltiges Projekt, ohne Frage.

Jünger: Es leuchtet ein, dass es einem Willen, der als sein elementares Material den Erdball begreift, an Aufgaben nicht fehlen kann … Die Kunst hat zu erweisen, dass das Leben unter hohen Aspekten als Totalität begriffen wird. Daher ist sie nichts Abgelöstes, nichts, was an sich und aus sich heraus Gültigkeit besitzt, sondern es gibt kein Gebiet des Lebens, das nicht als Material auch der Kunst zu betrachten ist.

KEB: Als Beispiel in diesem Zusammenhang erwähnen Sie die Landschaftsgestaltung. Inwiefern ist die von Relevanz?

Jünger: Dies wird klar, wenn man als die umfassendste Aufgabe, die sich dem künstlerischen Willen darbietet, die Landschaftsgestaltung begreift. Die Landschaftsgestaltung, und zwar die planmäßige Landschaftsgestaltung, gehört zu den Zeugnissen aller Zeiten, denen eine unbezweifelbare und unbestreitbare Herrschaft gegeben war. Die bedeutendsten Beispiele bieten die großen Sakralen, Götter- und Totenkulten geweihten Landschaften, die um heilige Ströme oder Gebirge gelagert sind. Sagen, die uns von Atlantis überliefert sind, der Nil und der Ganges, die tibetanischen Felswände und die glückseligen Inseln des Archipelagos geben der Erinnerung Maßstäbe der Gestaltungskraft, deren das Leben fähig ist. Die Stadt Mexiko glich vor ihrer Zerstörung einer Perle in einem See, mit dessen Ufern sie strahlenförmig durch Dämme, die durch Dörfer unterbrochen waren, in Verbindung stand. Von diesen Ufern stieg amphitheatralisch eine wunderbare Gartenlandschaft bis an die Eisgrenze hinauf. Ebenso wunderbar waren die Parklandschaften, in die chinesische Kaiser ganze Provinzen verwandelten. Die letzte und fast noch gegenwärtige Anstrengung dieser Art ist die Beziehung der Landschaft auf die absolute Person, wie sie uns in den fürstlichen Residenzen der Lustgärten erhalten ist.

KEB: Sie hatten aber auch zu Ihrer Zeit bereits die negativen Folgen dieser „Erdgestaltung“ vorausgesehen.

Jünger: Der wahllose Konkurrenzkampf um die Reviere des natürlichen Reichtums und die Anhäufung von Individuen zu einer atomisierten Gesellschaft in den großen Städten brachten in unglaublich kurzer Zeit eine Veränderung hervor, deren Eingriff bis zur Verpestung der Atmosphäre und der Vergiftung der Flüsse führt. Dieser Vorgang musste unausbleiblich die Einsicht nach sich ziehen, dass die isolierte ökonomische Existenz, das abstrakte Denken in ökonomischen Werten und Theorien, letzten Endes nicht einmal die ökonomischen Rangordnungen aufrecht zu erhalten vermag. Diese Einsicht wird illustriert durch einen Trümmerhaufen von Anlagen in allen Ländern der Welt, der nicht etwa die Folgen einer vorübergehenden Krise, sondern das Ende eines geistesgeschichtlichen Abschnitts anschaulich macht.

KEB: Ein Ende dieser Art von Industrialisierung, Sie sprechen von „Werkstättenlandschaft“, scheint Ihnen aber auch möglich zu sein?

Jünger: Jedenfalls ist zu erwarten, dass das Bild der individuellen und sozialen Anarchie, wie es die Werkstättenlandschaft in ihrer ersten Phase darbietet, jenes Bild, in dem Konkurrenz, Profit um jeden Preis und regellose Massensiedlungen die Erde mit ihrem Aussatz bedecken sehr bald der Geschichte angehören wird.

KEB: Herr Jünger, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften

Kurt E. Becker im Gespräch mit Immanuel Kant

KEB: Herr Professor, Sie haben sich Gedanken über die natürlichen Anlagen des Menschen als Voraussetzung von dessen Hausen und Behaustsein gemacht. Was hat es mit diesen Anlagen auf sich?

Kant: Die Natur hat gewollt: dass der Mensch alles, was über die mechanische Anordnung seines tierischen Daseins geht, gänzlich aus sich selbst herausbringe, und keine andere Glückseligkeit, oder Vollkommenheit, teilhaftig werde, als die er sich selbst, frei von Instinkt, durch eigene Vernunft, verschafft hat. Die Natur tut nämlich nichts überflüssig, und ist im Gebrauche der Mittel zu ihren Zwecken nicht verschwenderisch. Da sie dem Menschen Vernunft und darauf sich gründende Freiheit des Willens gab: So war das schon eine klare Anzeige in ihrer Absicht in Ansehung seiner Ausstattung. Er sollte nämlich nun nicht nur durch Instinkt geleitet, oder durch anerschaffene Kenntnis versorgt und unterrichtet sein; er sollte vielmehr alles aus sich selbst herausbringen.

KEB: Zu diesem „Herausbringen“ zählen Sie konkret was?

Kant: Die Erfindung seiner Nahrungsmittel, seiner Bedeckung, seiner äußeren Sicherheit und Verteidigung …, alle Ergötzlichkeiten, die das Leben angenehm machen kann, selbst seine Einsicht und Klugheit, und sogar die Gutartigkeit seines Willens, sollten gänzlich sein eigen Werk sein. Sie scheint sich hier in ihrer größten Sparsamkeit selbst gefallen zu haben, und ihre tierische Ausstattung so knapp, so genau auf das höchste Bedürfnis einer anfänglichen Existenz abgemessen zu haben, als wollte sie: Der Mensch sollte, wenn er sich aus der größten Rohigkeit dereinst zur größten Geschicklichkeit, innerer Vollkommenheit der Denkungsart und … dadurch zur Glückseligkeit emporgearbeitet haben würde, hiervon das Verdienst ganz allein haben, und es sich selbst nur verdanken dürfen; gleich als habe sie es mehr auf seine vernünftig Selbstschätzung, als auf ein Wohlbefinden angelegt.

KEB: Was hat es in diesem Zusammenhang mit dem „Heer von Mühseligkeiten“ auf sich, die Ihrer Überzeugung nach den Menschen erwarten?

Kant: Es scheint aber der Natur darum gar nicht zu tun gewesen zu sein, dass er wohl lebe;

sondern, dass er sich so weit hervorarbeite, um sich, durch sein Verhalten, des Lebens und des Wohlbefindens würdiger zu machen. Befremdend bleibt es immer hiebei: dass die ältern Generationen nur scheinen um der späteren willen ihr mühseliges Geschäft zu treiben, um nämlich diesen eine Stufe zu bereiten, von der diese das Bauwerk, welches die Natur zur Absicht hat, höher bringen könnten; und dass doch nur die spätesten das Glück haben sollen, in dem Gebäude zu wohnen, woran eine lange Reihe ihrer Vorfahren … gearbeitet hatten, ohne doch selbst an dem Glück, das sie vorbereiteten, Anteil nehmen zu können. Allein so rätselhaft dieses auch ist, so notwendig ist es doch zugleich, wenn man einmal annimmt: Eine Tiergattung soll Vernunft haben, und als Klasse vernünftiger Wesen, die insgesamt sterben, deren Gattung aber unsterblich ist, dennoch zu einer Vollständigkeit der Entwickelung ihrer Anlagen gelangen.

KEB: Die „Entwickelung“ des Menschen geht Ihrer Auffassung nach wohin?

Kant: Das Mittel, dessen sich die Natur bedient, die Entwickelung aller ihrer Anlagen zu Stande zu bringen, ist der Antagonism derselben in der Gesellschaft, so fern dieser doch am Ende die Ursache einer gesetzmäßigen Ordnung derselben wird. Ich verstehe hier unter dem Antagonism die ungesellige Geselligkeit der Menschen, d. i. den Hang derselben, in Gesellschaft zu treten, der doch mit einem durchgängigen Widerstande, welcher diese Gesellschaft beständig zu trennen droht, verbunden ist. Hierzu liegt die Anlage offenbar in der menschlichen Natur. Der Mensch hat eine Neigung, sich zu vergesellschaften …

KEB: Herr Professor ich danke Ihnen für dieses Gespräch.

Haushalten lernen

Kurt E. Becker im Gespräch mit Ernst Mach

KEB: Herr Hofrat, lassen Sie uns unter anthropologischen Gesichtspunkten über kulturgeschichtliche Entwicklungen und die Entwicklung menschlichen Hausens miteinander sprechen. Gehen wir zunächst zurück zum statu nascendi menschlicher Kultur und menschlichen Behaustseins.

Mach: Was dem primitiven Menschen einen quantitativen Vorteil über seine tierischen Genossen verbürgt, ist wohl nur die Stärke seiner individuellen Erinnerung, die allmählich durch die mitgeteilte Erinnerung der Vorfahren und des Stammes unterstützt wird. Auch der Fortschritt der Kultur überhaupt ist wesentlich dadurch gekennzeichnet, dass zusehends größere räumliche und zeitliche Gebiete in den Bereich der Obsorge des Menschen gezogen werden. Mit der teilweisen Entlastung des Lebens, welche bei steigender Kultur zunächst durch die Teilung der Arbeit, die Entwicklung der Gewerbe und so weiter eintritt, gewinnt das auf ein engeres Tatsachengebiet gerichtete Vorstellungsleben des Einzelnen an Kraft, ohne dass jenes des gesamten Volkes an Umfang verliert. Das so erstarkte Denken kann nun selbst allmählich zu einem Beruf werden. Das wissenschaftliche Denken geht aus dem volkstümlichen Denken hervor. So schließt das wissenschaftliche Denken die kontinuierliche biologische Entwicklungsreihe, welche mit den ersten einfachen Lebensäußerungen beginnt.

KEB: Lassen Sie uns das an konkreten Beispielen verdeutlichen.

Mach: Das Ziel des vulgären Vorstellungslebens ist die gedankliche Ergänzung, Vervollständigung einer teilweise beobachteten Tatsache. Der Jäger stellt sich die Lebensweise eines eben erspähten Beutetiers vor, um danach sein eigenes Verhalten zweckentsprechend zu wählen. Der Landwirt denkt an den passenden Nährboden, die richtige Aussaat, die Zeit der Fruchtreife einer Pflanze, die er zu kultivieren gedenkt. Diesen Zug der gedanklichen Ergänzung einer Tatsache aus einem gegebenen Teil hat das wissenschaftliche Denken mit dem vulgären gemein … Das vulgäre Denken, wenigstens in seinen Anfängen, dient praktischen Zwecken, zunächst der Befriedigung leiblicher Bedürfnisse. Das erstarkte wissenschaftliche Denken schafft sich seine eigenen Ziele, sucht sich selbst zu befriedigen, jede intellektuelle Unbehaglichkeit zu beseitigen. Im Dienste praktischer Zwecke gewachsen, wird es sein eigener Herr.

KEB: Unter anderem aus den Ergebnissen dieser unterschiedlichen Denkarten wurde die menschliche Kultur.

Mach: Neben der Tier- und Menschenarbeit verfiel man nach und nach auf die Ausnutzung der Arbeitskräfte der „unbelebten Natur“. So entstanden die Wassermühlen, die Windmühlen. Mehr und mehr Arbeiten, die zuvor durch Tier- und Menschenkraft verrichtet worden waren, übertrug man nun dem bewegten Wasser und der bewegten Luft, welche nur die Maschinenanlage erfordern, nicht genährt werden mussten, und im Allgemeinen auch weniger widerspenstig waren, als Tiere und Menschen. Die Erfindung der Dampfmaschine erschloss den reichen Arbeitsvorrat, welche in der seit Jahrmillionen als Steinkohle aufgespeicherten Waldvegetation der Vorwelt verborgen war und nun zur Leistung für die Menschen herangezogen wird. Die neuerstandene Elektrotechnik erweitert durch die elektrische Kraftübertragung das Anwendungsgebiet der Dampfmaschine sowohl, als auch jenes der an abgelegenen Orten angreifenden Wind- und Wasserkräfte. Schon im Jahr 1878, also vor dem großen Aufschwung der Elektrotechnik, waren in England Dampfmaschinen mit der Gesamtsumme von 4,5 Millionen Pferdekräften in Gang, welche der Arbeitskraft von 100 Millionen Menschen entsprachen.

KEB: Mit geradezu prophetischer Weitsicht haben Sie zu Ihrer Zeit bereits Probleme thematisiert, die uns heutige nun seit etwa einem halben Jahrhundert beschäftigen.

Mach: Die summenden Straßenbahnen, die schwirrenden Räder der Fabriken, das strahlende elektrische Licht betrachten wir nicht mehr mit reinem Vergnügen, wenn wir die Masse der Kohle erwägen, welche hierbei stündlich in die Luft geht. Wir nähern uns mit unheimlicher Geschwindigkeit der Zeit, da die Erde diese Schätze, die Ersparnisse ihrer Jugendzeit, wie ein alternder Organismus fast erschöpft haben wird. Was dann? Werden wir in die Barbarei zurücksinken, oder wird sich bis dahin die Menschheit die Weisheit des Alters erworben und haushalten gelernt haben?

KEB: So ähnlich hatte dies der Club of Rome 100 Jahre nach Ihrer Zeit auch formuliert, Herr Hofrat. Ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch.

Den Wohlstand seiner Stadt befördern

Kurt E. Becker im Gespräch mit Niccolò Machiavelli

Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021

Erst schwatzen, dann denken

Kurt E. Becker im Gespräch mit Fritz Mauthner

KEB: Herr Mauthner, lassen Sie uns über die Schule als Lehrstätte menschlicher Kultur und damit menschlichen Behaustseins miteinander Sprechen.

Mauthner: Der Mensch ist das Tier, dessen Seelenkräfte durch Unterricht, durch Unterweisung d. h. durch sprachliche Berichte anderer entwickelt werden können. Die klügsten andern Tiere können nur abgerichtet werden. Die Menschenkinder allein sind der Unterweisung durch Worte zugänglich, können ihre Vernunft über die der Eltern hinaus entwickeln, in sehr ungleicher Weise übrigens, je nach Rasse und individueller Anlage. Ohne Sprache kein Unterricht: nicht die uralte Unterweisung der Kinder durch ihre Eltern, nicht der Schulunterricht. Alle Größe und alle Not der Sprache, alle Vorzüge und alles Elend der Schule kommen aus dieser einen Quelle: daß der Unterricht in Worten der Sprache erteilt werden muß, und daß die Sprache selbst bei jedem Kinde der erste Gegenstand des Unterrichts ist. Man denke daran, daß die Kunsttriebe oder Instinkte der Tiere, wie immer man ihr Verhältnis zu der menschlichen Intelligenz betrachten mag, ohne Unterricht, ohne sprachliches Mittelglied ausgeübt werden; der Vogel hat das Brüten nicht gelernt; er fühlt nur beim Anblick der Eier: »Es muß ein Vergnügen sein, darauf zu sitzen.« Oder meinetwegen: »Ich muß jetzt die schwere und langweilige Arbeit des Sitzens auf mich nehmen; ich weiß nicht warum.« Das Tier kennt nur Sachen und kann darum schon nicht unterrichtet werden. Wir sind geneigt, das unmittelbare Verhältnis der Tiere zu den Sachen, in noch höherem Maße das Verhältnis der Pflanzen zu den Sachen, als einen Gegensatz zum menschlichen Geiste aufzufassen und diesen Gegensatz zum Geiste Natur zu nennen.

KEB: Überzeugt von der Institution „Schule“ sind Sie nicht...

Mauthner: Es ist keine arge Übertreibung, wenn ich nun behaupte, daß die Schule – nicht zufällig, sondern von ihrem Wesen gedrängt – die Tendenz hat, die Menschenkinder nur Worte zu lehren und gar keine Sachen. Daher eben wurde es Pflicht jeder ernsthaften Schulreform, den Weg der Unnatur zu verlassen, Sachen und Worte wieder zu vereinigen und so ein bißchen zur Natur zurückzukehren.

KEB: Ihre Fundamentalkritik zielt auf Sprache und Sprechenlernen.

Mauthner: Diese Auffassung der Schule oder des Unterrichts der Menschenkinder wird vielleicht etwas deutlicher werden, wenn wir nun versuchen, so vorurteilslos wie möglich das Sprechenlernen zu verfolgen von den ersten Anfängen bis zu den Jahren, in denen der erwachsene Mensch die Schule verläßt, um etwa als Doktor der Philosophie oder als Seminarlehrer wieder jüngere Leute zu unterrichten; wenn wir dabei nicht aus dem Auge verlieren, daß Sprechen und Denken – Nuancen vorbehalten – dasselbe ist, daß Verbesserung des Verstandes die lebenslängliche Arbeit des Sprechenlernens ist. Im Alter von ein bis drei Jahren lernt das Menschenkind zuerst sprechen, von den Erwachsenen seiner Umgebung; erst wenn es soweit sprechen gelernt hat, kann es dem Kindergarten, kann es der Schule übergeben werden. Nun beachte man, was die Kinderpsychologie gezeigt hat, daß das Kind die meisten Wörter zuerst nachsprechen und nachher erst verstehen lernt. Erst schwatzen, dann denken. Die Mutter oder die Amme macht es also in den Anfängen ebenso, wie die Entwicklung der Menschheit es mit den Jünglingen gemacht hat: zwei Jahrtausende brauchte es, bevor sich die Rhetorenschule der Griechen und Römer zu der Realschule der Gegenwart hinaufbildete. Erst schwatzen, dann denken. Wenn aber das Kind, etwa nach Vollendung des dritten Jahres, geläufig sprechen gelernt hat, seine Muttersprache versteht, wie man das nennt, so besitzt es nur einen Vorrat von einigen hundert Wörtern, und deren Bedeutung hat es teils gläubig im Sinne der Erwachsenen gebrauchen gelernt, teils hat es sie in seiner kindlichen Phantasie umgeformt. So kommt es in die Volksschule, übt das Lesen, das Schreiben und das Rechnen ein, lernt dazu doppelt wortabergläubig eine unverhältnismäßig große Menge Religion und hat während dieser ersten Schulzeit seine Kindersprache umzulernen. Der Form nach hat es sich der Schriftsprache anzupassen; dem Stoffe nach erfährt es, was ein Begriff sei; daß z. B. Hund, Vater, Haus nicht Individualnamen sind, sondern daß auch andere Kinder etwas wie einen Hund, einen Vater, ein Haus haben. Das Kind lernt von einem bessern Lehrer noch sehr viele andere Wörter, mit deren Hilfe es sich in seiner kleinen Umwelt orientiert.

KEB: Ich danke für das Gespräch.

Von der Erde Ökonomie lernen

Kurt E. Becker im Gespräch mit Novalis

Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021

Alles dürfen und zu nichts verpflichtet sein

Kurt E. Becker im fiktiven Gespräch mit José Ortega y Gasset

KEB: Herr Ortega, lassen Sie uns einen Blick auf die Kulturgeschichte des behausten Menschen in der heutigen Zeit tun. Was sind deren wesentlichen Merkmale?

Ortega y Gasset: Niemals in der ganzen Geschichte war der Mensch in eine Umwelt oder vitale Umgebung hineingestellt, welche der heutigen auch nur entfernt glich. Es ist in der Tat eine radikale Neuerung, die das 19. Jahrhundert im Schicksal der Menschheit heraufgeführt hat; in moralischer und sozialer Hinsicht hat es einen neuen Lebenshintergrund für das menschliche Dasein geschaffen. Drei Prinzipien machten die neue Welt möglich: die liberale Demokratie, die experimentelle Naturwissenschaft und der Industrialismus. Die beiden letzten lassen sich zu einem zusammenfassen, der Technik.

KEB: Deren Wurzeln reichen aber tiefer.

Ortega y Gasset: Keines dieser Prinzipien wurde vom 19. Jahrhundert erfunden, sie stammen aus den beiden vorhergehenden Jahrhunderten. Dem 19. kommt nicht der Ruhm ihrer Erfindung, wohl aber der ihrer Durchführung zu. Niemand verkennt das. Aber die bloße Feststellung der Tatsache genügt nicht; wir müssen uns auch mit ihren unabweislichen Folgen vertraut machen.

KEB: Die wären?

Ortega y Gasset: Die Welt, die den neuen Menschen von Geburt an umgibt, zwingt ihn zu keinem Verzicht in irgendeiner Beziehung; sie stellt ihm kein Verbot, keine Hemmung entgegen; im Gegenteil, sie reizt seine Gelüste, die prinzipiell ins Ungemessene wachsen können. Denn es kommt dazu – und das ist belangvoll –, dass diese Welt des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts nicht bloß die Weite und Vollkommenheit hat, die sie tatsächlich besitzt, sondern ihren Bewohnern überdies die feste Überzeugung beibringt, dass sie morgen noch reicher, vollkommener und weiter sein wird, als erfreue sie sich eines unerschöpflichen Wachstums aus eigener Kraft. Noch heute, trotz einiger Vorzeichen, die eine kleine Bresche in diesen runden Glauben zu schlagen beginnen, noch heute zweifeln

sehr wenige Menschen daran, dass in fünf Jahren die Automobile noch viel bequemer und billiger sein werden als jetzt. Man glaubt daran, wie an den nächsten Sonnenaufgang. Das Gleichnis trifft. Denn der gewöhnliche Mensch, der sich in dieser technisch und gesellschaftlich so vollkommenen Welt vorfindet, glaubt in der Tat, dass die Natur sie hervorgebracht hat, und denkt niemals an die genialen Anstrengungen ausgezeichneter Männer, durch die sie geschaffen wurde. Noch weniger wird er zugeben, dass auch der Fortbestand dieser Errungenschaften von gewissen seltenen Tugenden des Menschen abhängt, deren geringster Ausfall den herrlichen Bau sehr rasch ins Wanken bringen würde.

KEB: Was waren, beziehungsweise sind die Konsequenzen?

Ortega y Gasset: Die ungehemmte Ausdehnung seiner Lebenswünsche und darum seiner Person; und die grundsätzliche Undankbarkeit gegen alles, was sein reibungsloses Dasein ermöglicht hat. Man kennt die beiden Züge aus der Psychologie des verwöhnten Kindes und wird in der Tat kaum fehlgehen, wenn man diese als Bezugssystem bei der Untersuchung der Massenseele benutzt. Erbe einer langen, genialen Vergangenheit – genial durch Erleuchtungen und Bemühungen –, ist das neue Volk von seiner Umwelt verwöhnt worden. Jemanden verwöhnen heißt, seine Wünsche nicht beschneiden, ihm den Eindruck geben, dass er alles darf und zu nichts verpflichtet ist. Ein Mensch, der unter solchen Bedingungen aufwächst, hat seine eigenen Grenzen nicht erfahren. Weil ihm jeder Druck von außen, jeder Zusammenprall mit anderen Wesen erspart blieb, glaubt er schließlich, er sei allein auf der Welt, und lernt nicht, mit anderen zu rechnen, vor allem nicht, mit ihnen als Überlegenen zu rechnen. Die Erfahrung fremder Überlegenheit hätte ihm nur jemand verschaffen können, der, stärker als er selbst, ihn gezwungen hätte, sich zu bescheiden, sich Einhalt zu tun.

KEB: Herr Ortega, meinen herzlichen Dank für Ihren, aus heutiger Sicht, höchst interessanten Blick zurück in das beginnende Zeitalter des Massenmenschen.

Die Masse vernichtet alles

Kurt E. Becker im Gespräch mit José Ortega y Gasset

KEB: Herr Ortega, lassen Sie uns heute über die „Masse“ miteinander sprechen, die Spezies schlechthin des hausenden Menschen in unserer Gegenwart. Lassen Sie uns mit einer Definition beginnen: Wie definieren Sie Masse?

Ortega y Gasset: Masse bezeichnet … keine gesellschaftliche Klasse, sondern eine Menschenklasse oder -art, die heute in allen gesellschaftlichen Klassen vorkommt und darum charakteristisch für unser Zeitalter ist, das sie bestimmt und beherrscht.

KEB: Lassen Sie uns das konkretisieren, bitte.

Ortega y Gasset: Da die Massen ihrem Wesen nach ihr eigenes Dasein nicht lenken können noch dürfen und noch weniger imstande sind, die Gemeinschaft zu regieren, ist damit gesagt, dass Europa heute in einer der schwersten Krisen steht, die über Völker, Nationen, Kulturen kommen kann. Eine Krise solcher Art ist mehr als einmal in der Geschichte eingetreten. Ihre Kennzeichen und Folgen bekannt. Sie heißt der Aufstand der Massen.

KEB: Ein Buchtitel, der Sie weltberühmt gemacht hat. Zweifellos zu Recht. Lassen Sie uns gemeinsam tiefer blicken.

Ortega y Gasset: Zum Verständnis des ungeheuren Vorgangs ist es gut, dass man von vornerein vermeidet den Worten „Aufstand“, „Massen“, „soziale Macht“ einen ausschließlich oder vorzüglich politischen Sinn beizulegen. Das öffentliche Leben ist nicht nur politisch, es ist zugleich, ja zuvor geistig, sittlich, wirtschaftlich, religiös; es umfasst alle Kollektivbräuche schließt die Art der Kleidung wie des Genießens ein.

KEB: En détail heißt dies konkret was?

Ortega y Gasset: Wir nähern uns dieser historischen Erscheinung vielleicht am besten, wenn wir uns auf eine visuelle Erfahrung stützen und einen Zug unserer Zeit herausheben, der „mit Augen zu sehen“ ist. Er ist leicht aufzuweisen, wenn auch nicht leicht zu analysieren; ich nenne ihn die Tatsache der Anhäufungen, der Überfüllung. Die Städte sind überfüllt mit Menschen, die Häuser mit Mietern, die Hotels mit Gästen, die Züge mit Reisenden, die Cafés mit Besuchern; es gibt zu viele Passanten auf der Straße, zu viele Patienten in den Wartezimmern berühmter Ärzte; Theater und Kinos, wenn sie nicht ganz unzeitgemäß sind, wimmeln von Zuschauern, Badeorte von Sommerfrischlern. Was früher kein Problem war, ist es jetzt unausgesetzt: einen Platz zu finden.

KEB: Diese Menschenmassen sind ja nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Was unterscheidet sie von den Menschenmengen der Vergangenheit?

Ortega y Gasset: Die Menge ist auf einmal sichtbarer geworden und nimmt die besten Plätze der Gesellschaft ein. Früher blieb sie, wenn sie vorhanden war, unbemerkt; sie stand im Hintergrund der sozialen Szene. Jetzt hat sie sich an die Rampe vorgeschoben; ist Hauptperson geworden. Es gibt keinen Helden mehr; es gibt nur noch den Chor … Streng genommen lässt sich das Masse-Sein als psychische Tatsache definieren, ohne dass dazu die Individuen in Mengen auftreten müssten. Man kann von einer einzigen Person wissen, ob sie Masse ist oder nicht. Masse ist jeder, der sich nicht selbst aus besonderen Gründen – im Guten oder im Bösen – einen besonderen Wert beimisst, sondern sich schlechtweg für Durchschnitt hält, und dem doch nicht schaudert, der sich in seiner Haut wohlfühlt, wenn er merkt, dass er ist wie alle.

KEB: Ihre Schlussfolgerung?

Ortega y Gasset: Die Masse vernichtet alles, was anders, was ausgezeichnet, persönlich, eigenbegabt und erlesen ist. Wer nicht „wie alle“ ist, wer nicht „wie alle“ denkt, läuft Gefahr, ausgeschaltet zu werden. Und es ist klar, dass „alle“ eben nicht alle sind. „Alle“ war normalerweise die komplexe Einheit aus Masse und andersdenkenden, besonderen Eliten. Heute sind „alle“ nur noch die Masse.

KEB: Herr Ortega, ich danke Ihnen für dieses aufschlussreiche Gespräch.

Wie das Haus durchlässig geworden ist, so auch der Mensch

Kurt E. Becker im Gespräch mit José Ortega y Gasset

KEB: Herr Ortega, lassen Sie uns über einen Text miteinander sprechen, den Sie bereits 1934 verfasst haben. Die „Sozialisierung des Menschen“ wirft auch einen beredten Blick auf dessen Behaust-Sein und Hausen. Was hat es mit der Sozialisierung aus Ihrer Sicht auf sich?

Ortega y Gasset: Seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts lässt sich feststellen, wie das private Leben in Europa mehr und mehr der Öffentlichkeit anheimfällt. Ja, in den letzten Jahren hat diese Erscheinung geradezu ein reißendes Tempo angenommen. Es wird immer schwieriger, die private, verborgene, einsame Existenz zu bewahren, die dem Publikum, der Menge, den anderen verschlossen ist.

KEB: Können Sie Beispiele nennen?

Ortega y Gasset: Man denke nur an den Straßenlärm. Die Straße ist überlaut geworden. Eines der winzigen Privilegien, die früher der Mensch genoss, war die Stille, das Recht auf eine gewisse Dosis Stille. Vorbei. Die Straße dringt bis in unseren privaten Winkel vor, nimmt ihn in Besitz und lässt ihn im Lärm des öffentlichen Lebens untergehen. Wer nachdenken und sich in sich selbst versenken will, muss sich daran gewöhnen, dabei wie ein Taucher in einen Ozean von Kollektivgeräuschen untergetaucht zu werden. Man lässt den Menschen um nichts in der Welt mehr mit sich allein. Er muss mit den anderen zusammen sein, ober er will oder nicht. Der anonyme Lärm der Hauptstraßen und der Plätze sickert durch die Mauern seines Hauses.

KEB: Was hat sich verändert beim hausenden Menschen?

Ortega y Gasset: Ein Diagramm könnte die Entwicklung zeigen, die sich seit dem Mittelalter bis in unsere Zeit allein schon in der Mauerdicke vollzogen hat. Im 14. Jahrhundert ist das Haus eine Festung. Heute ist der in Stockwerke aufgestellte Bau ein Bienenstock, beinahe selber schon eine ganze Stadt, die Mauern sind dünne Wände, die uns knapp von der Straße trennen. Noch im 18. Jahrhundert sind die Häuser geräumig und tief. Der Mensch verbringt in ihnen den größten Teil seines Tages in zurückgezogener, beschützter Einsamkeit. Diese Einsamkeit, die Stunde um Stunde auf seine Seele heruntertropft, verrichtet an ihr formende Arbeit. Die Einsamkeit hat etwas von einem bedeutenden Schmied, der unsere Persönlichkeit härtet und ziseliert. Unter seiner Behandlung festigt der Mensch sein persönliches Schicksal, er kann ungestraft auf die Straße hinaustreten, ohne der Ansteckung eines ungebildeten, von den ortsüblichen Unsitten verseuchten Publikums zu erliegen. In der Einsamkeit vollzieht sich ganz von selbst eine Siebung, die Sichtung unserer Gedanken, die Strebungen und Begierden. Wir lernen unterscheiden, welche davon wirklich in uns entstehen und welche uns, aus der anonymen Umwelt stammend, wie der Staub der Landstraße angeflogen sind.

KEB: Was sind die Konsequenzen?

Ortega y Gasset: Seit zwei Generationen droht das Leben des Europäers den Zug zur Individualität zu verlieren. Alles zwingt den Menschen, sein Einzeldasein und etwas von der Dichte seines Wesens aufzugeben. Wie das Haus durchlässig geworden ist, so auch der Mensch, und die öffentliche Atmosphäre, die Gedanken, die Entschlüsse, die Neigungen kommen und gehen durch uns hindurch, und jeder beginnt zu merken, dass er am Ende vielleicht gar ein anderer ist … Tatsache ist jedoch, dass heutzutage viele Europäer mit wahrer Wollust darauf verzichten, Individuen zu sein, und sich nur zu gerne in der Masse verlieren. Diese Wonne, Masse zu sein, kein Einzelschicksal zu haben, ist zur Epidemie geworden. Der Mensch sozialisiert sich.

KEB: Herr Ortega, ich danke für das Gespräch.

Die Natur - das Grausamste und Fremdeste

Kurt E. Becker im Gespräch mit Rainer Maria Rilke

Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021

Mit der physischen Welt in gutem Vernehmen

Kurt E. Becker im Gespräch mit Friedrich Schiller

Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021

Weltgeschichte ist die Geschichte der Stadtmenschen

Kurt E. Becker im Gespräch mit Oswald Spengler

Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021

Zusammenhängenden Wohnsitzen abhold

Kurt E. Becker im Gespräch mit Tacitus

Das Gespräch findet sich in „Der behauste Mensch“, Patmos Verlag 2021

Abschaffung des Privateigentums

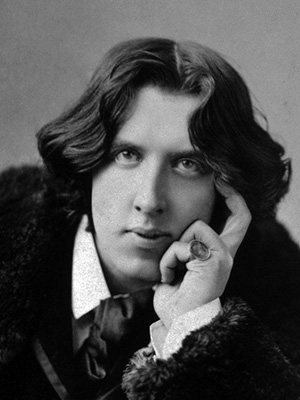

Kurt E. Becker im Gespräch mit Oscar Wilde

KEB: Lassen Sie uns über das Privateigentum miteinander sprechen, Herr Wilde. Ein großer Teil rubriziert bekanntlich unter Grundbesitz und Immobilien. Sie sind der Überzeugung, dass Eigentum der Individualität schadet?!

Wilde: Die Anerkennung des Privateigentums hat in der Tat den Individualismus geschädigt und verdunkelt, indem es den Menschen verwechselte mit dem, was er besitzt. Es hat den Individualismus völlig in die Irre geführt. Es hat ihm Gewinn, nicht Wachstum zum Ziel gemacht. So dass der Mensch dachte, die Hauptsache sei, zu haben, und nicht wusste, dass es die Hauptsache ist, zu sein.

KEB: Mit Ihren Thesen nehmen Sie die Anschauung eines Erich Fromm vorweg. Der hat in seinem Buch „Haben oder Sein“ ins gleiche Horn geblasen.

Wilde: Die wahre Vollkommenheit des Menschen liegt nicht in dem, was er hat, sondern in dem, was er ist. Das Privateigentum hat den wahren Individualismus vernichtet und einen falschen hingestellt. Durch Aushungern hat es einem Teil der Gemeinschaft die Möglichkeit benommen, individuell zu sein. Es hat dem andern Teil der Gemeinschaft die Möglichkeit, individuell zu sein, benommen, indem es ihn auf den falschen Weg brachte und ihn überbürdete.

KEB: Besitz ist in der Gesellschaft wichtiger als die Person. Das ist zumindest Ihre Überzeugung?!

Wilde: In der Tat ist die Persönlichkeit des Menschen so völlig von seinem Besitz aufgesogen worden, dass das englische Gesetz stets einen Angriff gegen das Eigentum eines Menschen weit strenger behandelt hat als gegen seine Person, und ein guter Bürger wird immer noch daran erkannt, dass er Eigentum hat. Die Betriebsamkeit, die zum Geldverdienen erforderlich ist, ist gleichfalls sehr demoralisierend. In einer Gemeinschaft wie der unsern, wo das Eigentum Rang, gesellschaftliche Stellung, Ehre, Würde, Titel und andere angenehme Dinge der Art verleiht, macht es der Mensch, ehrgeizig wie er von Natur wegen ist, zu seinem Ziel, solches Eigentum anzuhäufen, und fährt damit bis zur Ermüdung und zum Überdruss fort, auch wenn er weit mehr aufgehäuft hat, als er braucht oder benutzen kann, ja sogar mehr, als ihn erfreut und mehr, als er weiß. Der Mensch arbeitet sich zu Tode, um Eigentum zu erlangen, und wenn man freilich die ungeheuren Vorteile sieht, die das Eigentum mit sich führt, ist es nicht zum Verwundern. Bedauern muss man, dass die Gesellschaft so aufgebaut ist, dass der Mensch in eine Grube gezwängt ist, wo er nichts von dem frei zur Entfaltung kommen lassen kann, was Schönes und Bannendes und Köstliches in ihm ist – wo er tatsächlich die wahre Lust und die wahre Freude am Leben entbehrt.

KEB: Privateigentum sollte also abgeschafft werden?

Wilde: Nach der Abschaffung des Privateigentums werden wir ... den wahren, schönen, gesunden Individualismus haben. Niemand wird sein Leben damit vergeuden, dass er Sachen und Sachwerte anhäuft. Man wird leben. Leben – es gibt nichts Selteneres in der Welt. Die meisten Leute existieren, weiter nichts.

KEB: Ich danke Ihnen für dieses Gespräch.